一根芦苇,经分类、雕刻、编织等工序,化身为花鸟鱼虫;一颗果核,经切、磋、琢、磨等技法,变化出大千世界……看到精湛的非遗技艺、精美的非遗作品,远道而来的非洲友人叹为观止。

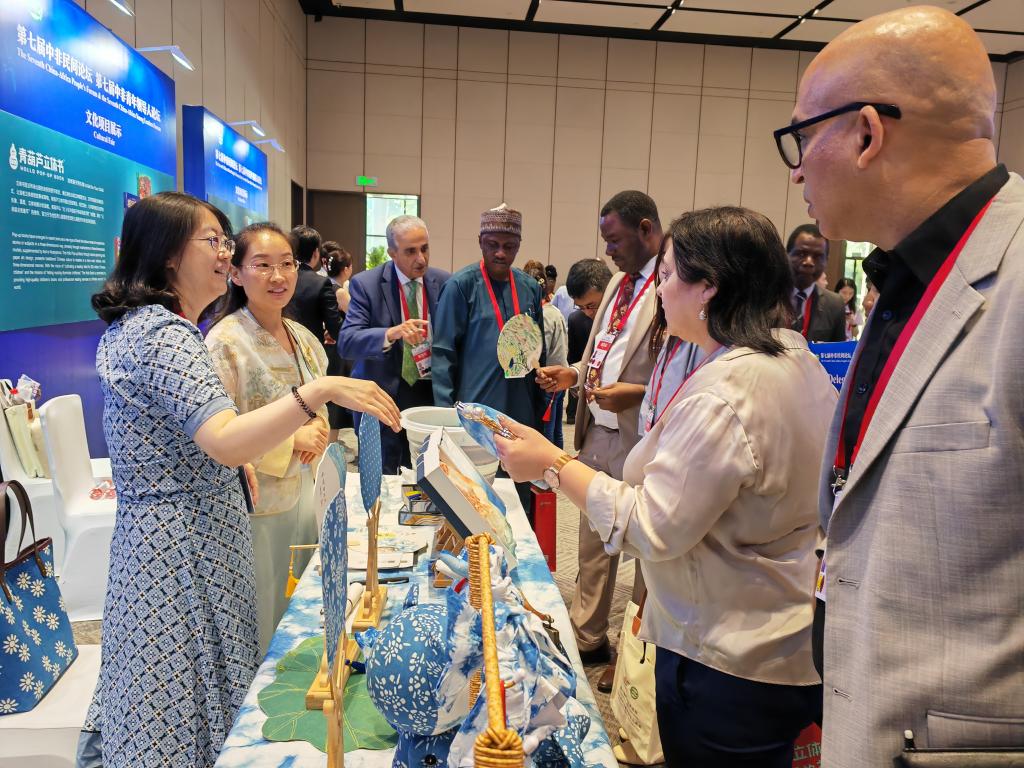

7月24日至26日,第七届中非民间论坛、第七届中非青年领导人论坛在湖南长沙举行。论坛期间同步举办的文化项目展示活动现场,面塑、剪纸、皮影戏等31个非遗项目吸引了不少参会代表参观、体验。

文化项目展示活动现场吸引了很多来自非洲的参观者。新华社记者 白田田 摄

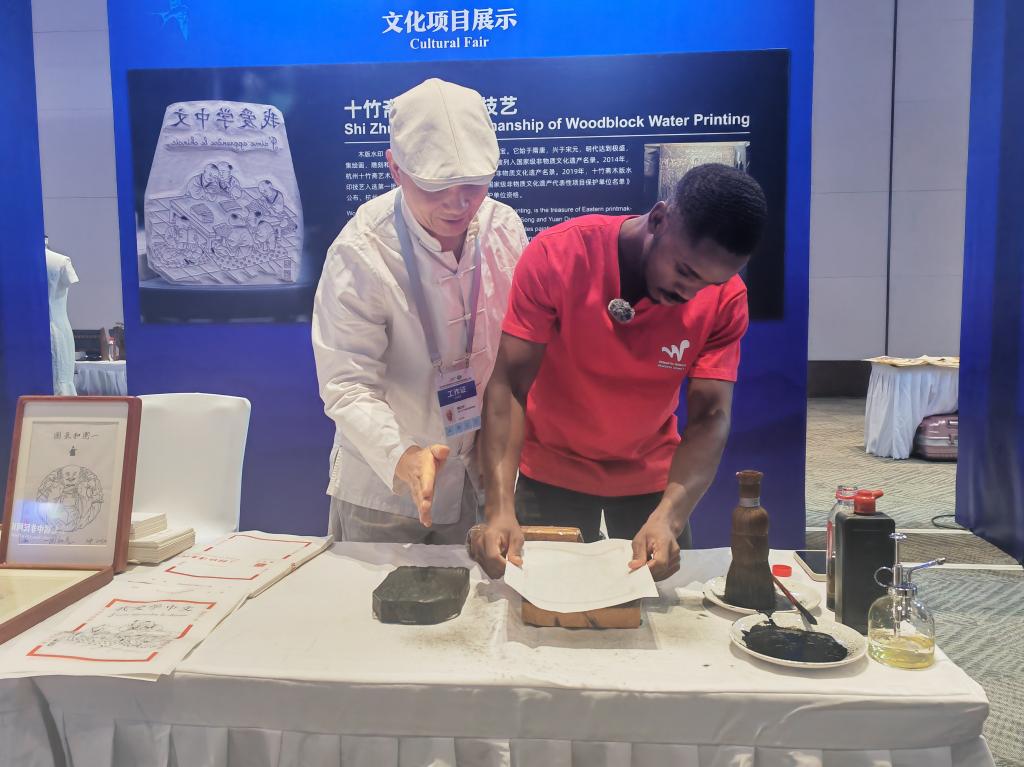

在木版水印技艺展台,来自加蓬的留学生阿罗伽饶有兴致地涂墨、放纸、压印。他用双手小心翼翼地揭起宣纸,一幅印有中文和法文的木版水印作品展现在他的眼前。

这是阿罗伽第一次接触中国非遗。“这些东西太漂亮了!”能讲一口流利中文的阿罗伽说,希望以后能把非遗作品带到自己的国家,让家人和朋友了解中国传统文化。

国家非遗项目木版水印技艺代表性传承人魏立中介绍技法的同时,还向阿罗伽学习了几句常用法语。魏立中说,文化重在交流、融合,一纸一墨能让非洲友人沉浸式感受中国非遗。

来自加蓬的留学生阿罗伽体验木版水印技艺。新华社记者 白田田 摄

湖南浏阳菊花石雕非遗传承人周贤耀同样接待了不少非洲友人。他不会说外语,便一边用手比划,一边拿着刻刀轻轻敲击菊花石雕刻的器物,发出清脆的声音。对方会意到艺术品的精妙,立即竖起大拇指。

“虽然没有语言的直接对话,但艺术是相通的。”周贤耀说。

据他介绍,越来越多的非洲机构和企业购买、收藏中国民间艺术品。一些非洲元素也雕刻到了菊花石上,“中国石头和非洲文化产生了‘链接’”。

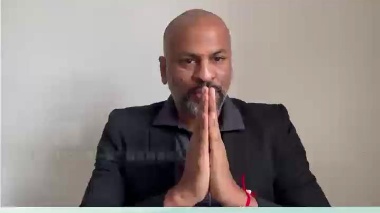

参加论坛的还有不少非洲媒体代表,他们用镜头捕捉非遗的美。非洲媒体人西伦斯·卡伦姆比拉如同寻宝者,端着相机在非遗展区四处拍摄。不论是精细的湘绣还是精巧的核雕,都让他感到惊艳。

西伦斯·卡伦姆比拉准备将采访到的中国非遗故事带回非洲。他说,希望这些迷人的非遗瑰宝能激发非洲年轻人对中国的好奇与兴趣,让非中文化交流绽放出更加耀眼的光芒。(记者白田田、张格)