新华丝路首页

一带一路国家级信息服务平台

非遗

打年货、逛市集、看世界……湖北非遗点燃荆楚年味

发布于几 天前

打年货、逛市集、看世界……湖北非遗点燃荆楚年味

发布于几 天前

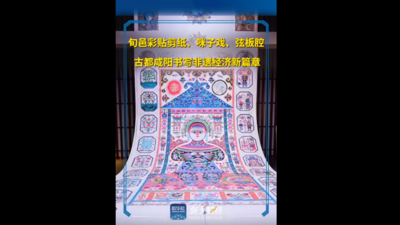

旬邑彩贴剪纸、咪子戏、弦板腔 古都咸阳书写非遗经济新篇章

发布于几 天前

福建南平:“好山好水好文化”加速走向世界舞台

发布于几 天前

西安:“非遗+国潮”再添文商旅融合发展新动力

发布于几 天前

世界遗产游计划——更多文明在相遇中绽放新光彩

发布于几 天前

非遗 “走出去” 宜强化国际化表达提高有效性

发布于几 天前西安: “非遗+好物”年货节来了

发布于几 天前

遇见蒲甘 文化交流精彩纷呈

发布于几 天前中非合作论坛|雨燕何处来!来中非合作论坛体验非遗文化魅力

发布于几 天前

特写:当“非遗”遇上非洲

发布于几 天前

铁韵生花——安图隋氏铁艺精品展在吉林省图书馆开展

发布于几 天前

龙舟竞技㵲阳河

发布于几 天前

全球连线 | 世界非遗里的中国智慧:神奇的针灸

发布于几 天前

河北易县:非遗添彩迎新春

发布于几 天前

古老土地 崭新传承——福建泰宁历史文化保护传承注重青少年教育

发布于几 天前新华全媒+|“老手艺”创造“新经济”——古老非遗扮靓产业新景

发布于几 天前

伊利推出国内首档非遗奶食纪录片,追溯舌尖奶食背后的热爱故事

发布于几 天前

西安老字号非遗美食产业创新发展论坛成功举办

发布于几 天前廊坊安次区:“互联网+”解非遗传承困

发布于几 天前

显示 82 条中的 1 到 20 条结果