在中国白酒的浩瀚星河中,五粮液如同一条奔腾不息的长河,其醇厚酒香源自无数工匠的双手。他们或许没有耀眼的名字,却用毕生光阴守护着千年工艺脉络;他们或许不擅言辞,却能以行动诠释匠心真谛。五一劳动节之际,我们走进五粮液集团,记录下六位酿酒工匠的故事。他们不是特例,而是五粮液万千劳动者的缩影——在蒸汽氤氲的酿酒车间里,在传统与创新的碰撞中,用双手共同托起中国白酒的过去与未来。

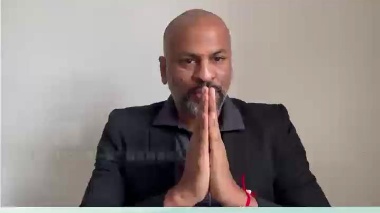

师德刚:以“感官”为尺,守护千年酒香

作为四川省五一劳动奖章获得者、四川省“特级技师”和“四川省非物质文化遗产代表性传承人”、五粮液507车间酿酒大班长,师德刚的职业生涯始于1996年,从酿酒操作工到技能带头人,近30年的坚守让他成为传统工艺的“活字典”。他工作时,心中有两把尺子:一把是理化指标,另一把是经验与感官。“酿酒时遇到的问题,有时候没有绝对答案,全凭手感。”他举了一个例子,曾有班组因“酒醅不收汗”备受困扰,这样的糟醅表皮水分足,但残料高,像浆糊状糊在表面,导致酿出的酒酒香不高雅,严重影响酒质。师德刚通过不断调整水量和投粮节奏,最终让酒醅恢复“活态”。“酿酒是微生物的艺术,急不得、假不得。”

作为“工匠苗圃”技能带头人,他推行“1带N”师徒制,为五粮液培养出一批酿酒骨干。徒弟左超曾获宜宾市五一劳动奖章,徒弟宁亚洲在技能竞赛中屡次摘得名次。师德刚的班组更是创下连续多年超额完成生产任务的记录。“带徒弟就像种粮食,得耐着性子等它发芽。”他笑道。

师德刚(右一)与同事们在车间酿酒(五粮液集团公司供图)

荣誉墙上的证书熠熠生辉,但他更看重车间的“隐形勋章”:“车间里每一滴酒都是活的,它们会告诉你哪里没做好。”

袁世华:坚守传统工艺的“五粮工匠”

1994年,20岁的袁世华通过招工进入五粮液513车间,他坦言:“并不是所有的原酒都叫五粮液,只有最好的酒才是五粮液。作为学徒,刚开始很难酿出五粮液。”但在老师傅的指导下,他逐渐领悟到传统工艺的精髓。1998年,捧出第一坛五粮液的那一刻,那种“像捡到宝一样”的成就感,成为他坚持下去的动力。

2004年,袁世华遭遇职业生涯的第一次重大挑战。因往日成绩显著过于自信而偏离传统工艺,酒质严重下滑。他反思道,“酒的香气是一轮轮积累的,不能走捷径。”此后,他带领班组严格遵循工艺标准,认真看糟配料,控制温度和水分,落实传统工艺,最终实现产量质量双提升。这段经历让他深刻认识到“传统工艺是酿好酒的根基,丢不得。”

袁世华(右一)与徒弟在车间探讨酿酒工艺(五粮液集团公司供图)

2020年,袁世华调任523车间大班长,管理20个班组。面对落后班组,他坚持“传统工艺+精细管理”双管齐下。例如,发现某班组因发酵不彻底导致酒质酸度过高,他亲自示范糟醅摊晾技巧,并引入感官与理化检测结合的方法。在他看来,工匠精神不仅是技术传承,更是“对每一道工序的敬畏”。

余聪:从大学生到“酿酒尖兵”的蜕变

余聪是五粮液与高校联合培养的专业人才,2018年进入车间。初到一线时,巨大的落差让他一度迷茫:“书本上的发酵原理和现场操作完全是两回事。师傅说‘抓一把粮食就知道成色’,我学了半年才摸到门道。”更艰巨的是体力关——每天搬运数百斤酒糟、在近40℃高温下连续作业,让他“下班后连筷子都拿不稳”。虽然一名合格的五粮液酿酒工有着非常体面的收入,但是与他同期入职的8名大学生,6人因无法适应纷纷离开,而余聪选择了坚持。

“心理调整比技术学习更难。”他坦言,一线工作琐碎枯燥,但师傅的言传身教让他逐渐领悟酿酒的魅力。如今,他已成长为一名车间的骨干员工,学习如何“量质摘酒”,平衡酒体风格等。“品酒就像作曲,细微差别决定整体风味。师傅常说要‘用舌头记住标准’,这没有捷径,只能反复实践。”对于未来,他目标明确,“我想成为既能操作又能创新的复合型工匠,让传统工艺与现代科技更好融合。”

王代君:从“操作工”到“管理者”的进阶

王代君的经历是五粮液普通员工内部晋升体系的缩影。2011年入厂的他,从普通操作工成长为副组长,如今管理着十余人的班组。身份的转变带来了新挑战——“过去只需管好自己岗位,现在要协调整个生产线,还得处理人员矛盾。”他提到,年轻员工常因操作规范与老师傅争论,“老师傅凭经验做事,年轻人认死理。我得两头沟通,既要尊重传统,也要推行标准化。”

令他自豪的是班组凝聚力的提升。一次,组内连续数月优质酒产量低迷,王代君带头加班排查,发现是酿酒设备参数偏差所致。“那段时间,大家每天开会分析数据,老师傅也主动分享经验,最终产量回升了30%。”在他看来,管理的关键是“以德服人”,“技术过硬才能让人信服,但更要懂得以心换心。”

陈小波:从学徒到“班组指挥官”

2003年,陈小波初入五粮液酒厂,被分配到521车间的高温车间。两年后,他调至523酿酒车间,一待便是二十年。他回忆道,“2007年担任副组长,2017年担任组长,再到如今管理多个班组,每一步都离不开公司的信任。”谈及管理,他格外强调“传承”二字,“酿酒工序的每个环节必须严格按传统工艺操作,若有一个环节出错,整批酒都可能报废。”正是这种精益求精的态度,让他在接管146组后,仅用半年时间便让原本“产量垫底”的班组扭亏为盈,两轮次生产后超额完成公司任务的200%。

他坦言,酿酒工作周而复始,枯燥而艰辛,但能不能酿出好酒,关乎整个团队的荣誉和利益,再累也要扛住。这份朴素的责任感,支撑他走过无数个寒冬酷暑,也让他成为年轻员工心中的榜样。“现在班组平均年龄35岁,既有经验丰富的老师傅,也有二十多岁的大学生。”他欣慰地说。对于新加入的高学历人才,他鼓励年轻人沉下心学习,“酿酒是门手艺活,只有脚踏实地,刻苦钻研,才能酿出好酒。”

颜佳:退伍兵的“酿酒长征”

在五粮液酒厂523车间里,总能看到一个忙碌的身影穿梭于酒甑与窖池之间。他是颜佳,136组组长,一名从退伍军人成长为酿酒匠人的“守艺人”。

2012年,颜佳退伍后选择进入五粮液酒厂,成为一名酿酒工人。初入车间时,他对酿酒一窍不通,但军旅生涯磨砺出的坚韧与好学让他迅速适应了环境。“干一行就要爱一行,钻一行。”他常把这句话挂在嘴边。在师傅的指导下,他每天从起糟、拌粮到蒸馏、摘酒入手,每一步都反复练习。他随身带着笔记本,记录每一轮次酒醅的状态、温度与酸度,用手触摸糟醅判断水分,用鼻子嗅闻酒香分辨品质。“酿酒如带兵,细节决定成败。”这句话是他日常工作的写照。

从退伍军人到酿酒匠人,他将青春与汗水倾注于酿酒事业,演绎了匠心的重量。在传统与现代的交织中,他既是工艺的守护者,也是创新的探索者。

匠心长河,酿就永恒

在五粮液的千年酒香中,每一滴琼浆都是匠心的凝结,每一缕芬芳都是坚守的回响。师德刚的感官之尺、袁世华的传统之根、余聪的蜕变之路、王代君的进阶之志、陈小波的传承之责、颜佳的持久匠心——他们用双手丈量时光,以汗水浸润技艺,在蒸汽缭绕的车间里书写着平凡而伟大的劳动史诗。

他们不仅是五粮液的工匠,更是中国白酒文化的传承者、守护者和弘扬者。传统工艺的厚重与时代创新的脉搏,在他们身上交融共生;匠心精神的纯粹与劳动价值的尊严,在他们手中熠熠生辉。五一劳动节的礼赞,不仅属于这六位工匠,更属于每一位在平凡岗位上默默耕耘的劳动者。(唐云)