中哈连云港物流合作基地(无人机照片)。拍摄于2024年6月26日,新华社照片。

车轮滚滚,汽笛声声。

依托中国境内分区域形成的14个中欧班列集结中心,中欧班列的开行方式正由“点对点”向“枢纽对枢纽”加速转变,“干支结合、枢纽集散”的高效集疏运体系正在加快形成。

蝶变:昔日小站成为国际门户

走进西安国际港站,实地探访中欧班列西安集结中心,扑入眼帘的是龙门吊起降不停、运转货车川流不息。

12年前,首趟中欧班列(西安)就是从这里出发,成为共建“一带一路”倡议提出后国内最先开行的中欧班列之一。昔日的铁路小站新筑也在这场时代的浪潮中完成巨变,成为联通东西方的关键节点。

西安国际港。西安浐灞国际港管委会供图。

如今,这里已构建起一张贯通欧亚的物流网:18条国际干线如动脉般延伸,覆盖主要货源地;26条国内集结线路则支撑起“内陆集结、全球分拨”的筋骨。“每80分钟就有一趟班列进出港,开行间隔比去年缩短了20分钟。”西安国际港集团有限公司总经理袁小军说,按照国铁集团数据,中欧班列(西安)开行量、货运量、重箱率等核心指标已连续七年排名国内第一。

无独有偶。重庆的团结村站也在十数年的光阴里,摇身一变,从当年被农田围绕的小站蜕变成通达四方、联通世界的交通枢纽。中欧班列的开行为中国西南这片不沿边不靠海的内陆腹地激活了新的开放空间。

通衢:“点对点”到“枢纽对枢纽”

瞄准中欧班列日益突出的“集结”效益,不少沿线国家开始主动对接,推动务实合作提质升级。

在德国杜伊斯堡,当地积极推进基础设施的现代化改造升级,带动了关联产业快速发展。

在哈萨克斯坦阿拉木图拍摄的中国·西安哈萨克斯坦码头标识。拍摄于2025年8月1日,新华社照片。

在哈萨克斯坦阿拉木图,中国·西安哈萨克斯坦码头于2025年6月正式落成投用。而在一年多前,中哈双方合作共建的哈萨克斯坦西安码头已在西安投入运营。两座码头东西相望,使中欧班列的“双枢纽”连接从蓝图变为现实,打通了“重箱去、重箱回”的动脉,让贸易有来有回、循环不息。

“我们在西安建了公司,然后从中国各地把货物集中到这里,再装车发往欧洲、俄罗斯、中亚等地。”哈铁快运股份有限公司中国分公司副总经理奥扎斯·阿类别洛夫表示,“有了这个码头,哈萨克斯坦商品在西安集中后,可南下广西,进入越南、泰国等东南亚国家,这对我们来说又多了一条重要的经贸通道。”

繁荣:“通道经济”转向“枢纽经济”

随着线路布局日趋多元、辐射能级持续提升、班列内涵不断拓展,中欧班列已成为推动通道经济加速向产业经济、枢纽经济转变的重要引擎。

在陕西康佳智能家电有限公司的智能化生产车间内,平均每20秒就有一台洗碗机组装完成。康佳的这一生产基地于2022年11月正式投产,从基地到中欧班列西安集结中心的运输距离不足1公里。凭借这一优势,产品生产后一天内即可装箱、中转,通过中欧班列发出。

“我们的渠道、业务范围和产品种类都离不开中欧班列,超过六成的产品都是通过这条班列出口的。”陕西康佳智能家电有限公司总经理陈钊说,截至2025年9月,康佳已通过中欧班列发运47个专列、153个货柜,共23.96万台白色家电。

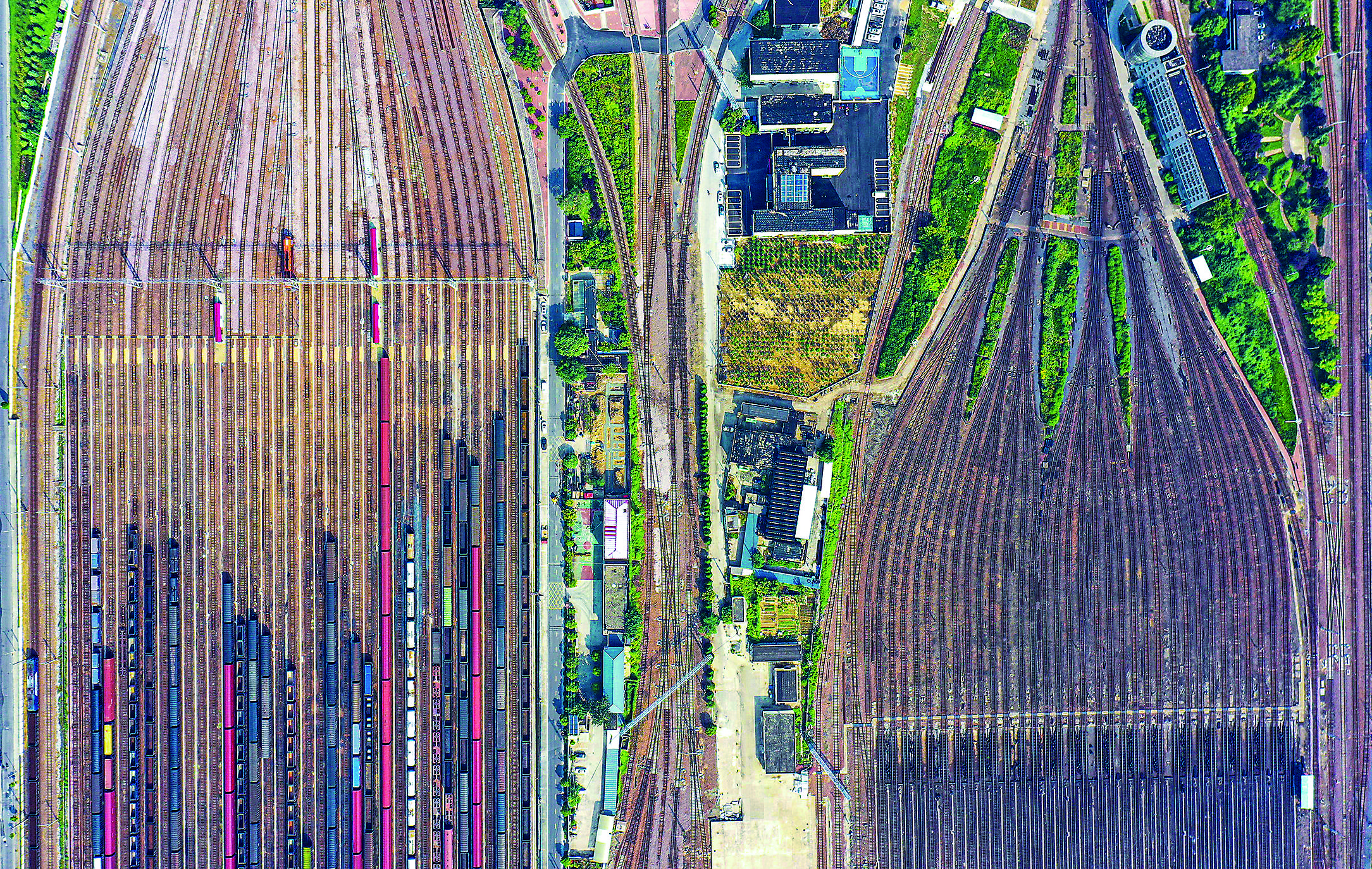

郑州北站编组场。新华社照片。

物畅其流,货通天下。中欧班列集结中心的稳定运行,不仅重构了物流版图,串联起了一条条涵盖智能制造、现代农业、高端装备的全球产业链,更为市场注入了强心剂。

“中欧班列的运输时间在一次次优化中变得更快、更稳定,这也让我们能为客户提供更优、更稳、更环保的供应链方案。”北京跨欧亚国际货运代理有限公司总经理李娜说。

枕木铺到哪里,机遇就在哪里绽放。汽笛声中,中欧班列已整装待发。路还长,新的故事,也才刚刚开始。(史春姣、雷肖霄)