新华丝路首页

一带一路国家级信息服务平台

环保

意专家评述“一带一路”项目在中亚的环保考量

发布于几 天前

刘俏:“碳中和”给经济学提出哪些新问题

发布于几 天前疫情后的重点:让数字技术促进脱碳

发布于几 天前中东和北非国家废物管理:突尼斯经验

发布于几 天前中国的气候雄心或重塑经济未来

发布于几 天前

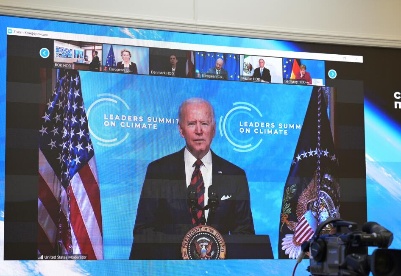

领导人气候峰会

发布于几 天前

欧洲的绿色时刻:如何应对气候挑战

发布于几 天前

印度企业气候行动的潜在影响

发布于几 天前拜登的气候承诺让美国信誉岌岌可危

发布于几 天前

为什么可持续管理沙子是棘手问题

发布于几 天前

泰媒称中美气候竞争让地球受益

发布于几 天前脱碳与能源转型:俄罗斯经济需要多元化

发布于几 天前

如何在基础设施改革中侧重海洋气候行动

发布于几 天前

中国在中亚的“一带一路”项目会更加“绿色”吗?

发布于几 天前英智库:通过区域合作促进亚洲绿色增长

发布于几 天前印度气候政策:从落后到领先

发布于几 天前

美国可以帮助印度摆脱对煤炭的依赖

发布于几 天前

欧洲气候中立:丹麦案例

发布于几 天前

绿色协议对俄罗斯意味着什么?

发布于几 天前

咸海灾难及其对中亚区域主义的影响

发布于几 天前

显示 2255 条中的 1341 到 1360 条结果